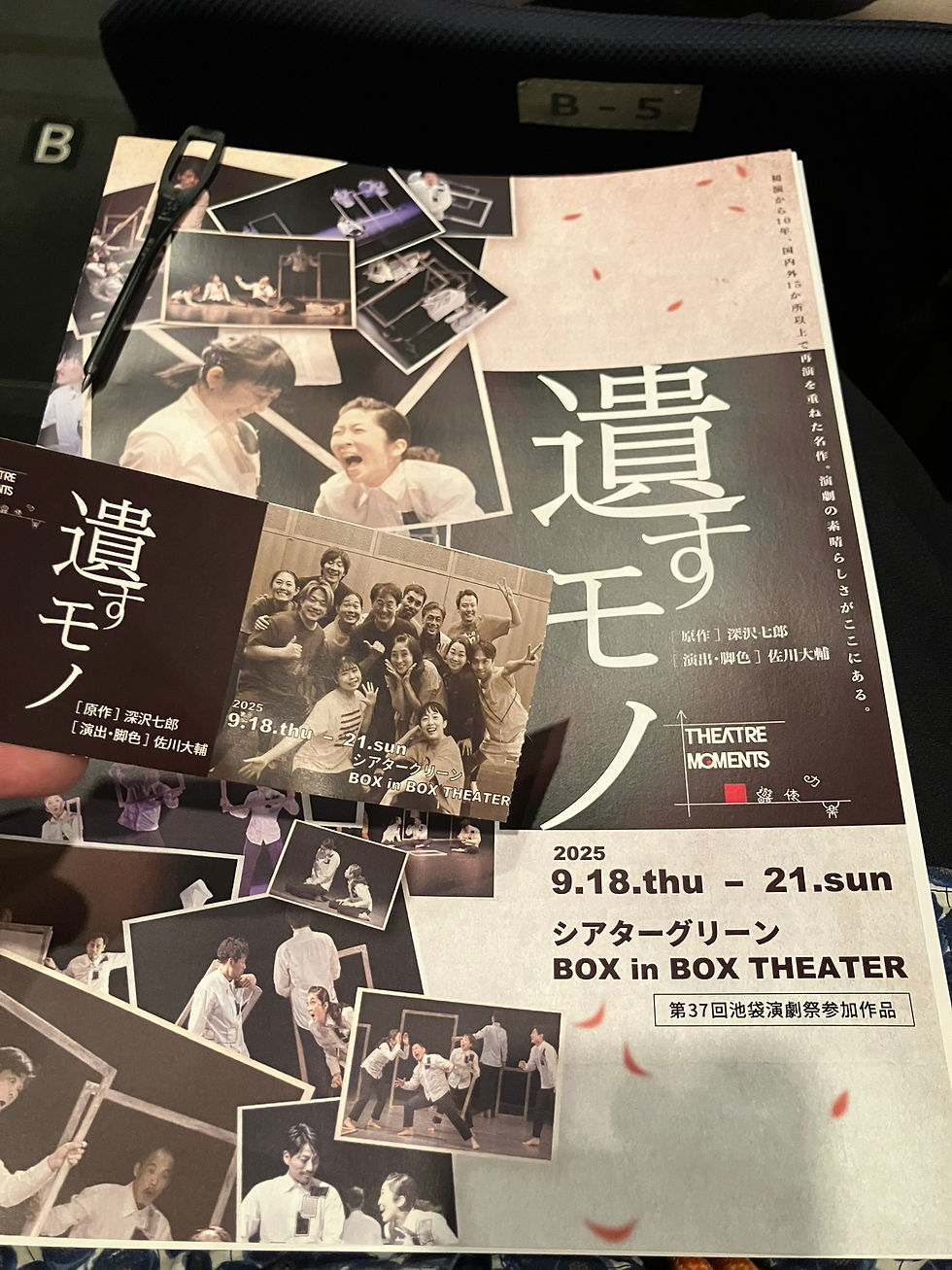

THEATRE MOMENTS「遺すモノ~楢山節考より~」@シアターグリーンBOX in BOX THEATER

- inaba

- 2025年9月23日

- 読了時間: 6分

9/20土曜にTHEATRE MOMENTSの「遺すモノ~楢山節考より~」という素晴らしい芝居を観た。@シアターグリーンBOX in BOX THEATER(池袋)。

深沢七郎の名著「楢山節考」を下敷きにしている演劇。

「楢山節考」は、1956年に発表された作品。戦後10年くらい。

閉じられた山に住む集落では、法律も警察も通用せず、それゆえに村での自治が重要な問題になる。

数人でのルール、数十人でのルール、数百人でのルール・・・・集団が巨大化していくにつれ、ルールは精緻化される。誤解が生まれないよう文字で文書化されていく。

全員がそのルールに同意することはほぼ不可能としても、共同体を維持するために、誰かではなく自分たちがルールを作り、そのルールは自分たちにも適用される。そのルールや掟に従わないといけない。

「楢山節考」の村では、70歳を越えたら山に入り死なないといけない掟だ。連れて行くのは実の子どもだ。それは安楽死でもあり人口調整でもある。食に乏しい場所で集団が生き抜くためには、誰を生かすのか生かさないのか、を線引きする必要がある残酷な場合がある。

我がこととして考えてみる。

共同体のルールを自分で創る、と言うのは本当に難しいものだと思う。

わが子も小学校に通っているが、できる限り子どもたちでルールを主体的に決めるというルールがあり、そもそものルールも決まらないことも多い。ただ、そうやって自分の都合、相手の都合、別の人の都合・・・を丁寧に聞き取りながら、対話によって、その場でしか生まれない創造的なルールへと着地しなければいけない。単なる妥協に終わるのではなく。

70歳で死を迎えないといけない村の掟がある老人も、あるものは激しく抵抗し拒否し、あるものは潔く受け入れる。

・・・・・・・

ふと思い出したのが村上春樹の「プールサイド」という短編。

人生とはいつ終わるか誰にも分からない。死ぬ間際にじたばた後悔しないよう、仮にでも人生の折り返し地点を決めないといけない。よりよく生きて、よりよく死ぬために。

そうした問いを含んだ短編で、自分も仮に35歳を折り返し地点に置いたことを思い返す。まさに「楢山節考」の70歳ルールと同じだ。

35歳までは色々なものを受け取って来た人生だった。よく学びよく吸収した。

35歳を超えたこれからは、受け取ったものを手放し、無償に与えるような人生に展開していこう、と決めたことを思い出す。今でもその思いはある。70歳以上まで生きれたら、それはさらにもうけもので、お情けで引き延ばしてもらった天から与えられた寿命をよりよく生きることに使いたい、いうことでもある。

-------------------

「35歳になった春、彼は自分が人生の折りかえし点を曲ってしまったことを確認した。

いや、これは正確な表現ではない。

正確に言うなら、35歳の春にして彼は人生の折りかえし点を曲がろうと決心した、ということになるだろう。

もちろん自分の人生が何年続くかなんて、誰でもわかるわけがない。

もし78歳まで生きるとすれば、彼の人生の折りかえし点は39ということになるし、39になるまでにはまだ4年の余裕がある。

それに日本人男性の平均寿命と彼自身の健康状態をかさねあわせて考えれば、78年の寿命はとくに楽天的な仮説というわけでもなかった。

・・・

だから35回めの誕生日が目前に近づいてきた時、それを自分の人生の折りかえし点とすることに彼はまったくためらいを感じなかった。

怯えることなんか何ひとつとしてありはしない。70年の半分、それくらいでいいじゃないかと彼は思った。

もしかりに70年を越えて生きることができたとしらた、それはそれでありがたく生きればいい。

しかし公式には彼の人生は70年なのだ。70年をフルスピードで泳ぐ-そう決めてしまうのだ。そうすれば俺はこの人生をなんとかうまく乗り切っていけるに違いない。

そしてこれで半分が終わったのだ

と彼は思う。」

-------------------

そしてある日、自分がもう50歳になっていることに気づくのだ。50という歳は折り返し点としては遅すぎる。百まで生きた人間が一体何人いるというのだ?人はそのようにして、知らず知らずのうちに人生の折り返し点を失っていくのだ。彼はそう思った。

(村上春樹「プールサイド」『回転木馬のデッド・ヒート』)

-------------------

こうした色々なものが頭に浮かぶのは、演劇空間というEmptinessの空間で起こる素晴らしいところだ。

「楢山節考」は、一見すると救いのない話に見える。だからこそ、観ているものは無意識に必死で物語の中に救いを見出そうとする。暗闇の中で必死に一筋の光明を探そうとするように。

お芝居の中では(原作でも)、光や希望は露骨には提示されない。だからこそ、観る者たちの深い心が動き出し、それぞれの目的地に到達する。それはまさに生きる意味とは何だろう、という哲学的な問いを自分なりに心の中に位置付けていくことと同じプロセス。

暗闇の中で村八分になるシーンは、観客もその共犯者であるかのような心地になった。安全地帯から見ているお客と言う立場を揺さぶるように。

THEATRE MOMENTSの素晴らしい演劇を見て改めて思ったことは、演劇と言うのは人間の心の深い場所に、一人一人にその場でしか渡せない何かを手渡しする空間である、ということ。

役者の嗚咽、叫び、うなり・・のような動物的な原始的なうめき声を受け取ることで、心が大きく揺れ動くからこそ、観ているものと演じるものとが、舞台の中で深い交流を起こす。

コスパが叫ばれる中、演劇はひりひとりに大切なものを儀式のように渡そうとしている世界であり、これからはより重要な役割を果たすだろう、ということを直感しました。

簡単に答えを出さず、自分の中の心の深い部分もしっかり振動させながら考えていかないと、自分自身が納得できる答えには、なかなかたどり着けない。

誰かが考えた大きな物語よりも、自分の頭で考えた小さなことの方が、自分は信頼できる。

素晴らしい時間でした!

今後も応援しています!

THEATRE MOMENTSのように素晴らしく質の高い作品を地道に続けている方々がいます。時代に流されず自分の頭で考えて、自分の心で感じ、そうした個人の感受性を土台にして生きている方ばかり。この激動の時代だからこそ、そうした生き方こそが、大切にすべきなのではないでしょうか。

-------------------

「おりんの手は辰平の手を堅く握りしめた。

それから辰平の背中をどーんと押した。

辰平は歩み出したのである。うしろを振り向いてはならない

山の誓いに従って歩き出したのである。」

深沢七郎「楢山節考」(新潮文庫)より

-------------------

-------------------

「我々は我々自身をはめこむことのできるの人生という運行システムを所有しているが、そのシステムは同時にまた我々自身をも規定している。それはメリー・ゴーラウンドによく似ている。それは定まった場所を定まった速度で巡回しているだけのことなのだ。」

-------------------

「我々が意志と称するある種の内在的な力の圧倒的に多くの部分は、その発生と同時に失われてしまっているのに、我々はそれを認めることができず、その空白が我々の人生の様々な位相に奇妙で不自然な歪みをもたらすのだ。」

村上春樹「回転木馬のデッド・ヒート」

-------------------

コメント