『小町花伝』@セルリアンタワー能楽堂

- inaba

- 2019年10月25日

- 読了時間: 7分

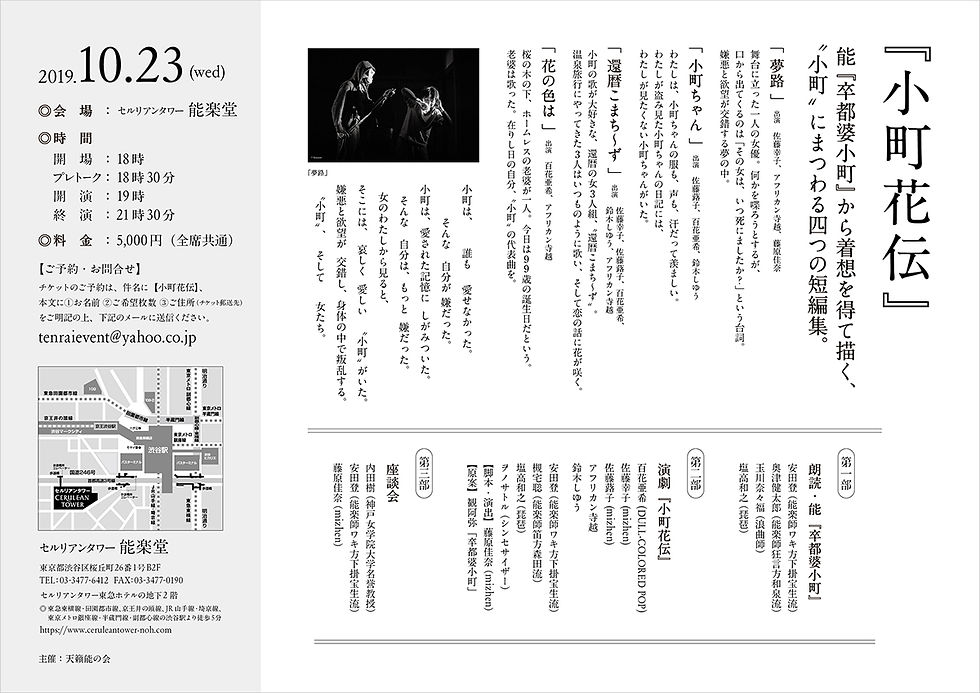

能楽師、安田登さんプロデュース『小町花伝』@セルリアンタワー能楽堂を見た。

いろいろと自分の無意識が活性化される内容だった。

(劇団mizhenのmizhen「小町花伝」だけではなく、アフタートークの内田樹さん、藤原佳奈さん、安田登先生の鼎談。落語家の志のぽんさんの小噺まで鑑賞できたお得だった。)

舞台芸術を見る要素には大きく二つあると思う。

一つ目は芸。芸の質が高いと、その人の所作や言葉、振る舞いや一挙一動。そうした個人の芸に強く引っ張られて全体が映えてくる。例えば、玉川奈々福さんの芸達者は、いつどんな状況でも(たとえ風邪をひいていても)、高質な芸はいつまでも見続けられる愉楽がある。伝統芸能では何歳でも芸質が常に問われる。

二つ目は全体の物語性。脚本の物語性が深いと、たとえ役者さんが素人で練習なしで台詞棒読みでも、そこに日常の深い真実が入っていれば感動する。物語全体に役者が引っ張られる。能の脚本はどれもかなり抽象度が高く凝縮されていて、驚くべき感情の深さを含みながら、そのさらに深いレベルの視点で物語が進行していく。そうした物語の階層性の深さに、いつも感動する。

どちらかが成立していれば(理想は二つともだけど)、舞台芸術は素晴らしいものになる。

今回の公演では能の『卒都婆小町』を下敷きに、現代的な女性の感性(脚本・演出 藤原佳奈さん(mizhen))でとらえなおした再解釈だった。

女性がおかれた身体性や社会性、暴力の被害者となりえる受容を本質とする属性。女性は古代的な野生の自然を身体として保持しているので、現代の科学技術と古代との異質な共生を迫られているのも女性が抱える問題かもしれない(男性は「頭」が肥大化するので、科学技術と同居しやすい身体性を持つ)。

能の『卒都婆小町』にインスピレーションを受け、能楽堂という舞台の中で行われる演劇だから、フレームは常に能の磁場の中にある。

かなり難しい作業だと思ったのだが(小劇場の方がやりやすかっただろう)、能楽師の安田登さん、奥津健太郎さん、浪曲師の玉川奈々福さん、琵琶奏者の塩高和之さん、能楽師笛方の槻宅聡さんにしっかり脇を固めてもらい、その自由で許された空間の中に現代という時代を花開かせたのは天晴れだと思った。それは勇気がいる。

こうした現代的感性で『卒都婆小町』を再構成したシーンを能舞台で見ながら、自分の無意識にある別の映写スクリーンが、村上春樹の作品を重なるように同時上映し出したので、不思議だった。

それは、村上春樹さんの『羊をめぐる冒険』。

この物語では「羊」と「羊抜け」が象徴的に出てきて、物語を引っ張る。

モンゴルでは「羊」が体内に入ることは神の恩恵であり、ジンギスカンにも「星を負った白羊」が入ったという記録がある。

「羊」は、個人の運命を変えて世界を一変させてしまうのだ。

小野小町も、こうした「羊」が入り、通り抜けていった女性なのかもしれない、と。

----------------------

村上春樹『羊をめぐる冒険』

「君は思念のみが存在し、表現が根こそぎもぎとられた状態というものを想像できるか?」と羊博士が訊ねた。

「わかりません」と僕は言った。

「地獄だよ。思念のみが渦まく地獄だ。一筋の光もなくひとすくいの水もない地底の地獄だ。そしてそれがこの四十二年間の私の生活だったんだ」

「羊のせいなんですね?」

「そうだよ。羊のせいだ。羊が私をそんな中におきざりにしたんだ。一九三六年の春のことだ」

----------------------

羊博士は「羊」が体の中に入ってから、優しい人柄が気難しい人に変わった。

羊博士の息子は「羊が父親を傷つけたんです。そして羊は父親を通して、私を傷つけてもいるんです」と言う。

羊に関わった人間は、自分だけではなく、「傷」を通して周囲も傷つけていく。

小野小町の「傷」が、深草少将にも傷を与え、死に至らしめたように。

(深草少将は、小野小町を求めて百日通いをして、満願となる前日の九十九日目に死んでしまう。)

『羊をめぐる冒険』では、「羊」は羊博士→右翼の大物→鼠へとを移動していく。

その「羊の力」を利用しようとする右翼大物の秘書は、「羊」を体内に飲み込んだ鼠を手に入れるため、『羊をめぐる冒険』に駆り立てられる、というのが春樹さんの物語だ(と、自分は解釈している)。

ただ、その秘書にはわかりえない、もう一つの『羊をめぐる冒険』が、違う次元で進行していた。それは、異界の住人である「鼠」がアレンジをしていた。鼠は、羊博士→右翼の大物→鼠へと移動してきた「羊」に対して、「羊の物語」を無理やりに生かされてしまうことを拒否し、「羊」を体内に飲み込んだまま命を絶つ。

「羊の力」という異界の視点を持っていることにおごってしまうと、盲点が生まれる。

霊能力という「異界の一面」だけを極端な形で示した(ある意味で分かりやすい)力への関心に一挙に走ると、異界の力はもろ刃の刃なので、人の魂を救うこともあるが、同時に現実を破壊する。

小町は、こうした「羊」が入ったような異界の美の力を持っていた人ではなかろうか。

圧倒的に抗しがたい力で人を引き付ける力がある。魅力は魔力に近い。

ただ、そうした「力」はこの世ではない異界の力なので、そのことに自覚的ではないと、その力の行使は現実界の人を傷つけ、同時に自分をも傷つける。

そうした異界の力に自覚的となり、向かい合えた時、その力は芸術の花となって開花するのだろう。だからこそ、小町は歌を詠む名手でもあった。

ただ、その力の源泉への畏怖を忘れ、物質的存在である肉体の「自分」の自覚を忘れると、小町の「羊」は住み家を壊しながら移動していく。それこそ現代のアイドルへと、住み家を変えて移り住んでいくんじゃないのかなぁ。彼女たちも、その力を忘れると、自分や現実を破壊する力に変質するので注意が必要だ(多くの芸能界のスキャンダルは「力」の扱い方を間違えた事件だ)。

----------------------

小野小町『古今集』

花の色はうつりにけりないたづらに わが身世にふるながめせしまに

(桜の花の色は、むなしく移り変わってしまった。春の長い雨が降っている間に。私の美しさが衰えたように、恋や世間やいろんな雑事に思い悩んでいるうちに。)

----------------------

小町はこうした和歌を詠んだ。このことも、若い時に与えられた「時分の花」とでも呼ぶべき圧倒的な力の源泉に対して、その一瞬のきらめきを自覚したときに零れ落ちた和歌なのだろう。

「羊」が、私に入り込み、力を与えた。

小町に入り込み、立ち去った「力」のように。

ただ、生きていることは、実はすべて似たことが起きているのかもしれない。

「異界の力」が作用して、生命は与えられた。そう考えないと、果たしてわたしたちは、どこからやってきて生まれて、どこへと向かって死んでいくのだろう。「異界の力」が「羊」であった場合は、暴れ馬のように扱い自体が対決の様相を帯びてくる。

ただ、そうした異界との関係性が切れてしまうと、力はいづれ失われてしまう。 そのとき、時の流れは普段感じられる過去から現在へ、という流れではなく、未来から現在へと、と、流れるんじゃなかろうか。小町が未来を予期し予感したように。

物語の中に、異界に行って失われた力を取り戻す話が多いのもそうした多層の現実の話だと思う。物語は、すべてわたしたち自身の話だ。

古典を現代の息を吹き込んで蘇らせる(黄泉還り)ということは、そうして時の流れを意識的に逆転させることなのかもしれない。過去から現在、ではなく、未来から現在へ、と。

『小町花伝』能楽堂公演

■日程 2019/10/23(水) ■会場 セリルアンタワー能楽堂(渋谷) ■出演 ~朗読・能『卒都婆小町』 安田登(能楽師ワキ方下掛宝生流) 奥津健太郎(能楽師狂言方和泉流) 玉川奈々福(浪曲師) 槻宅聡(能楽師笛方森田流) 塩高和之(琵琶)

~演劇『小町花伝』 百花亜希(DULL-COLORED POP) 佐藤幸子(mizhen) 佐藤蕗子(mizhen) アフリカン寺越 鈴木しゆう

安田登(能楽師ワキ方下掛宝生流) 槻宅聡(能楽師笛方森田流) 塩高和之(琵琶) ヲノサトル

■脚本・演出 藤原佳奈(mizhen) ■原案 観阿弥「卒都婆小町」

~座談会~ 内田樹(神戸女学院大学名誉教授) 安田登(能楽師ワキ方下掛宝生流) 藤原佳奈(mizhen)

■主催 天籟能の会 http://watowa.net/?p=907

コメント