藤原てい『流れる星は生きている』

- inaba

- 2025年8月15日

- 読了時間: 2分

『流れる星は生きている』藤原てい著。初版は1949年。

中公文庫から再版されている。

ロングセラーの名著。

万博の喧騒の中で同時に読んでいた。

ページを開くと全く違う時間が流れている。本がつくる魔法の時間。

藤原ていさんは、新田次郎氏の妻で、数学者である藤原正彦氏の母。

諏訪に生まれ、戦争で生き抜き、2016年に逝去されている。

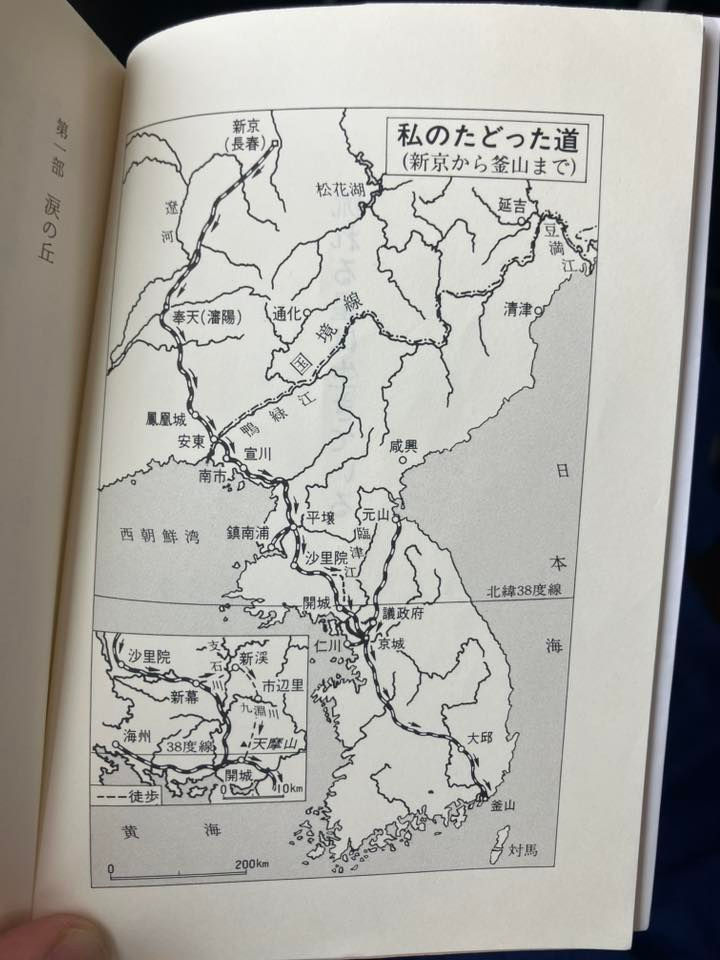

1943年、新京の観象台に赴任する夫と共に家族で満州に渡る。

1945年、敗戦に伴う壮絶な引揚げ。6歳、3歳、生後1か月、3人の子供を連れた女性がどのように生きたか、圧倒的な描写力でリアルに、主観だけてなく心の中に潜む客観の視野も重ねて書かれている。夫は1年間、延吉捕虜収容所に捕らえられていて、家族はバラバラだった。

私の祖父も、奄美大島から戦時中に朝鮮半島にわたり、戦後は同じ時期に延吉に捕らえられていた。祖父は1945年12月31日の大晦日に極寒の中釈放され、生きて帰った。だからこそ、いまの自分も子どもたちにも、いのちの糸は繋がっている。

占領中は勝者、敗戦後は敗者。

敗戦後、異国で生きぬくために、3人の子を必死に生かしながら、母が恥や外見、プライドを捨て生き抜く生き様を受け取る。

戦争を仕掛ける人たちの頭の中、思考回路はどうなっているんだろう?

領土のこと、資源のこと、信仰のこと、武器売買での儲けのこと、色々な思惑があるだろう。やられたからやり返す、やられる前にやっつける。おれのものだから取り返す。力で屈服させれば簡単だ。力こそ正義だ。脅せば人は容易に動く、、、。考え方が病んでいる。

戦争の根本原因はなんだろう。やはり人間に巣食う、人間そのものが乗り越えるべき問題なのか。考え方の問題だとすると、やはり仏陀が投げかけた問いに戻る。

ただ、異常な心理状態に覆われる戦時中でもささやかな優しさを失わなかった人がいて、そのささやかな力を養分のように受け取って、生き抜いた人も大勢いたのだろく。ていさんもそのひとり。

容易に感想も書けない本だけど、深く魂にズシンと伝わってくる本。

実際の戦争のリアルは、為政者たちに届いているのだろうか。

終戦の日に、戦争と平和のことを思いながら。

コメント